Technischer Aufbau eines Zinshauses

Während die Fassadengestaltung der Zinshäuser großteils repräsentative und ästhetische Ansprüche erfüllen sollte, standen bei der technischen Konstruktion zweckorientierte Kriterien im Vordergrund: Zusätzlich zur Stabilität der Bausubstanz, die Schutz und Sicherheit bieten sollte, kamen mit der Zeit verstärkt soziale Faktoren hinzu, wie Wohnkomfort und Hygiene.

Bericht von Herbst 2013

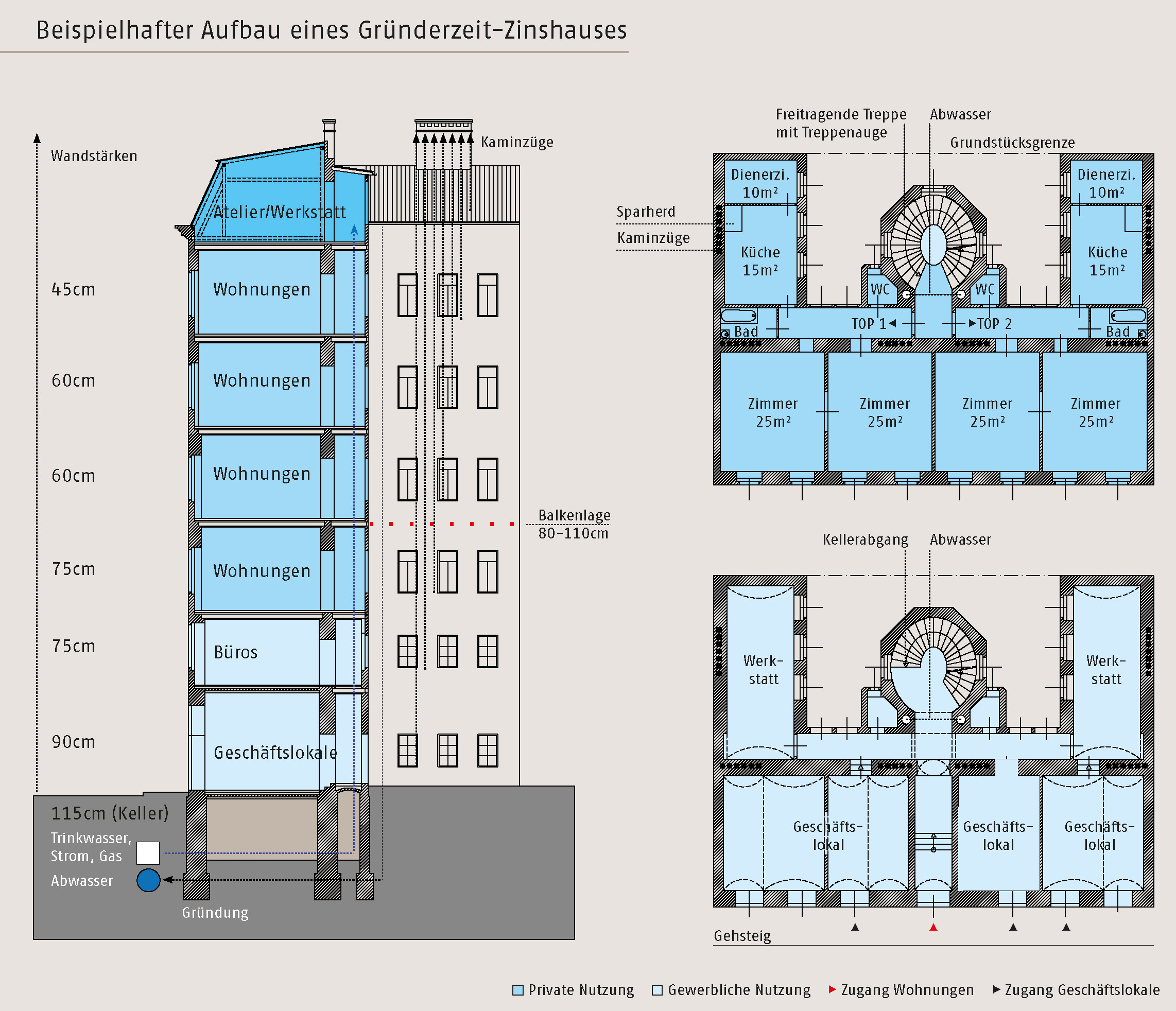

GRUNDRISS

Die Grundrissgestaltung wurde zwischen den 1840er Jahren und 1918 vor allem vom umgebenden Bestand geprägt. Im 1. Bezirk schloss man lediglich Baulücken oder ersetzte desolate Gebäude durch Neubauten. Außerhalb des Glacis wurden gemäß „Bauordnung der k. u. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien vom 23. Sept. 1859“ neue Straßenzüge „möglichst geradlinig“ angelegt und bestehende Straßen begradigt oder erweitert. Neue Platzsituationen wurden geschaffen sowie Grundstücke parzelliert und reorganisiert.

Speziell in der Inneren Stadt und den gewachsenen Bezirken entstanden so neue Baugründe. Die Straßenfronten entsprachen der neuen Forderung, während die rückwärtigen Grundstücksgrenzen oft ihre alte Form behielten. Diese teils polygonalen Grundstücke gesetzeskonform und der bestmöglichen Raumausnützung entsprechend zu bebauen, erforderte neue Herangehensweisen.

Die Grundrisse sollten „zweckdienlich, praktisch und gefällig sein“, und auch die Gesundheit war ein besonderes Thema: So wurden trockene, helle sowie gut belüftbare und beheizbare Wohnräume geschaffen. Weiteres Augenmerk richtete man auf Fluchtwege im Brandfall: Treppen sollten nicht unnötig weit von Ausgängen entfernt sein, Gänge hatten bestimmte Breiten aufzuweisen. Für größere Gebäude wurden Nebentreppen gefordert, Dachwohnungen waren lange Zeit untersagt. All diese Überlegungen und Auflagen beeinflussten die Grundrissentwicklung.

Die Erschließung der älteren Gebäude erfolgte durch ein zentrales Stiegenhaus und über hofseitig verlaufende, zunächst offene Pawlatschengänge, welche später häufig durch große Fenster geschlossen wurden. Ein Straßentrakter mit zwei Hoftrakten von etwa 1890 – 1900 wurde beispielsweise durch den zentralen Eingang betreten. Dieser war im Erdgeschoss meist durch straßenseitig betretbare Gewerberäume flankiert. Am Ende des zentralen Ganges lag die alle Geschoße verbindende Treppe. Von den Treppenpodesten aus wurden je nach Größe und Wertigkeit des Zinshauses mehrere kleinere Wohnungen über zweckentsprechend lange Flure erschlossen. Je größer die Wohnung, desto kürzer konnte der verbindende Flur ausgebildet sein. Die Wohnungsgrundrisse waren eng an die Geometrie des Gebäudes gebunden. Zwischen den Hauptmauern und der Kaminwand (Mittelwand) wurden die Räume je nach Bedarf angeordnet und der Verwendung entsprechend mit unterschiedlichen Oberflächen ausgestattet.

GRÜNDUNG UND FUNDAMENTIERUNG

Die häufigste Fundamentform waren Streifenfundamente aus Mauerwerk, seit Ende des 19. Jhdt. auch aus unbewehrtem Beton. Die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit wurde mittels Asphalten, wasserfesten Pappen, Metallfolien sowie speziellen Trennschichten aus Zement oder Beton und Mauerwerk ausgebildet. Alternative aber selten angewandte Trennschichten bestanden aus Glasplatten, eingebettet in Sand und eine starke Mörtelschicht, Schieferplatten, einem fetten Mörtel aus Sand, Leinöl, Kalk und Kreide, sowie anderen Mixturen. Die Ausbildung von Isoliergräben stellte eine aufwändi-gere Maßnahme dar, der Forderung nach trockenen Gebäuden nachzukommmen.

AUFSTREBENDES MAUERWERK

Zu den tragenden Wänden zählen die Umfassungswände (Außenwände), deckentragende und aussteifende Wände (Scheidewände), Wohnungstrennwände sowie Treppenhaus- und Brandwände. Als primäre Aufgaben der Mauern gelten Standsicherheit sowie Schutz gegen Witterung, Schall und Feuergefahr. Die Querschnitte der tragenden Wände in Gründerzeit-Zinshäusern verringern sich vom Keller bis zum Dach mit abnehmender Auflast. Die Bauordnung nannte hierfür fünf Richtlinien: Im obersten Stockwerk musste die Hauptmauer bei einer Raumtiefe von bis zu 6,5 m im Jahr 1859 etwa 30 cm stark sein, später erweitert auf 45 cm. Die Mauerstärke der darunter liegenden Stockwerke sollte um jeweils etwa 8 cm zunehmen; aus praktischen Erwägungen, um das Balkenauflager zu vergrößern und dem Ziegelmaß zu entsprechen, betrug die Verbreiterung in älteren Häusern oft aber 15 cm. Bei Verwendung von Dippelbaumdecken war ein Auflager von 16 cm vorgeschrieben. Kellerwände und Fundamente waren 15 cm stärker auszubilden als jene des Erdgeschoßes. Mittelmauern mussten so dimensioniert sein, dass eine „echte“ Ziegellänge als Abstand zwischen den Balkenauflagern bestand (29 cm, später 30 cm). Unter Beachtung einiger anderer baurechtlicher Faktoren konnte bei Anwendung dieser Mindestwandstärken der rechnerische Nachweis über die Standfestigkeit gegenüber der zuständigen Behörde unterbleiben. Diese Form der Normierung zum Zwecke der Zeitersparnis für Planer und Behörden ist auch bei anderen Bauteilen aus dieser Zeit belegt. Die maximale Bauhöhe war mit 13 Klaftern, etwa 25 Metern, festgesetzt.

Als Baumaterial der Wände wurden fast immer Ziegel verwendet. Das Wiener Format 1885 betrug 29 x 14 x 6,5 cm. Andere Formate waren bis in die 1880er Jahre ebenso zulässig, solange ein „guter Verband im Mauerwerke hergestellt werden“ konnte und für dieselbe Mauer nur gleich große Ziegel verwendet wurden. Bei Dach-, Pflaster-, Hohl- und sonstigen Formziegeln waren die Dimensionen frei wählbar, sofern sie „zweckentsprechend und hinreichend fest“ waren.

Als Mörtel etablierten sich Kalkmörtel, später auch Kalk- Zement- bzw. Zementmörtel. Die Fugendicke betrug bei Lagerfugen ca. 1,2 cm, bei Stoßfugen 1,0 cm. Für etwa einen Meter Wandhöhe waren somit 13 Ziegellagen nötig.

WANDÖFFNUNGEN UND FENSTER

Wandöffnungen waren für alle Wohnräume vorzusehen, um für ausreichende Belichtung zu sorgen; sie sind in Wien in vielen Ausführungen und Formen entworfen worden. Gleich war ihnen allen, dass die Höhe immer größer war als die Breite. Wohnräume mussten, sofern keine direkte Belichtung möglich war, über Lichthöfe mit einer Mindestfläche von 12 m², Nebenräume wie Küchen oder Toiletten über solche mit mindestens 6 m² belichtet werden. Um die Jahrhundertwende, als die Gesetzgebung immer dichtere Bebauung zuließ, wurden in manchen Quartieren nur noch diese minimalen Vorschriften eingehalten, um möglichst viel gewinnbringende Fläche zu schaffen. Die Wohnqualität verschlechterte sich dementsprechend.

Das Wiener Doppelkastenfenster (Pfosten- und Leistenpfostenfenster, ursprgl. auch Galgenfenster) war in nahezu allen Altbauten anzutreffen. Es bestand aus einem Rahmen, vier Fensterflügeln und einer durch einen Kämpfer unterteilte Oberlichte. Die äußeren Flügel öffneten nach außen, die inneren nach innen (beim jüngeren Rahmenstockfenster werden alle Flügel nach innen geöffnet). Noch im 19. Jhdt. wurden die äußeren Flügel im Sommer gegen einfache, Schatten spendende Fensterläden getauscht. Der Luftraum zwischen den Flügeln diente der Isolierung. Der „Übelstand des feinen Luftzuges, welcher auf uns schädlich wirkt“ („Wiener Bauzeitung“, 1888) war dagegen oft Thema in einschlägigen Fachblättern, hatten die Fenster doch die Eigenschaft, ständig einen gewissen Luftwechsel zuzulassen. Die Zugluft hielt sich aber in Grenzen, und dem Raumklima war sie durchaus förderlich. Dies war und ist nach wie vor, speziell im Winter, für den Feuchtigkeitshaushalt im Altbau von großer Bedeutung.

DECKEN UND BÖDEN

Die Geschoßdecken waren üblicherweise Holzbalkendecken, deren Aufbau immer einem ähnlichen Schema folgte: Die in gleichbleibendem Abstand auf den darunter liegenden Wänden oder Balkenaufnehmungen verlegten Träme bildeten das Traggerüst der Decken. Der Bodenaufbau bestand aus einem Blindboden, schwerer Schüttung, Polsterhölzern und schließlich einem Parkett. Die Deckenbekleidung wies eine Sparschalung auf, darauf als Putzträger Schilfmatten und Putz. Die mangelhafte Trittschalldämmung war ein mitunter als lästig empfundenes Problem, das erst durch die Einführung neuer Deckenkonstruktionen entschärft wurde.

Bevor die neuen, massiveren Deckensysteme Einzug hielten, verlangte die Bauordnung aus Brandschutzgründen bereits die Ausführung von Massivdecken über dem obersten Geschoß, meist Dippelbaumdecken. Für das Erdgeschoß gab es keine bauordentliche Bestimmung; hier wurde die Qualität der Decke vor allem nach ihrer Brandschutz-Eignung beurteilt. In den 1860er Jahren wurde das Gesetz übrigens dahingehend gelockert, dass auch im obersten Geschoß Tramböden eingelegt werden durften – sofern sie diverse Auflagen hinsichtlich ihres Aufbaues erfüllten und im obersten Stockwerk feuerfest belegt wurden. Weiters musste die Decke des obersten Stockes verstärkt werden, um dem „möglichen Einsturz der Dachung bei einem Feuer Widerstand zu leisten“.

Für Souterrain- und Kellerräume war aufgrund des höheren Widerstandes gegen Feuchtigkeit immer eine Massivdecke vorgeschrieben, ausgeführt beispielsweise als Tonnengewölbe auf Eisentraversen (auch „Preussische Kappe“) oder durch eine Platzldecke.

Ab ca. 1900 kam es mit der fortschreitenden Entwicklung neuer Baustoffe und geänderter Gesetzgebung zu einer gewissermaßen kreativen Entwicklung der Deckenkonstruktionen. Viele Methoden entwickelten sich zu Standards; manche blieben Unikate, die aufgrund ihrer unvorteilhaften Eigenschaften lediglich als nicht reproduzierte Prototypen anzusehen sind.

TREPPEN

Treppen verbinden Geschoße verschiedener Niveaus. Die Anforderungen an eine Treppe waren und sind: die Verkehrslasten sowie das Eigengewicht zu tragen, eine bestimmte Zeit feuerfest zu sein, über eine Mindestbreite von 1,26 m zu verfügen und letztlich bequem besteigbar zu sein. Treppen und Stiegenhäuser nahmen in der Architektur durch die Jahrhunderte hindurch stets eine bedeutende Stellung ein, selbst im Zinshaus. Hier sind die meistverwendeten Konstruktionen ovale Wendeltreppen (mit und ohne Treppenauge), halbgewendelte Treppen und zweiarmig gerade Treppen mit Halbpodest.

Bei älteren Gebäuden finden sich die einzelnen Keilstufen beidseitig eingespannt, in jüngerer Zeit wurden die Treppen zumeist freitragend aus Kunststein errichtet. Die Lasten leitete man einseitig in die Stiegenhauswände ein. Im Mauerwerk wurden Aussparungen von ca. 12 x 38 cm vorgesehen (variabel, je nach Hersteller), welche die einzelnen industriell vorgefertigten Keilstufen mit ihren rechteckigen Vorköpfen aufnahmen.

HEIZEN UND KOCHEN

Geheizt wurde dezentral mit Einzelöfen. Für das Brennholz mussten im Keller Holzlagen oder Schuppen im Garten zur Verfügung gestellt werden. Dimension und Wirkungsgrad der Öfen waren vom Einkommen der Bewohner abhängig. Theoretisch war vorgesehen, dass jeder Raum einer Wohnung beheizbar sein sollte. Kamine hierfür mussten bei der Planung berücksichtigt und sowohl im Dachraum als auch am Anfang des Kaminzuges mit Putzlöchern versehen sowie entsprechend beschriftet werden. Ab den späten 1890er Jahren kamen immer mehr Zentralheizungen auf, die sich in Villen und den Wohnungen der höheren Gesellschaft rasch etablierten. Im durchschnittlichen Zinshaus fand man sie aber nicht. Zum Kochen wurden bis in die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts offene Feuerstellen innerhalb der Wohnungsverbände verwendet; dies erforderte Kamine mit großem Querschnitt. Erst der Einzug kleinerer Querschnitte als Standard für Kamine ermöglichte die Verwendung von Sparöfen. Beiden Methoden war gemein, dass der Boden um die Kochstelle im Umkreis von 60 cm feuerfest auszubilden war.

GAS

Gas zu Beleuchtungszwecken wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt (1853 bestanden etwa 26.000 Privatanschlüsse). Ab den 1890ern kann man von einer flächendeckenden Versorgung sprechen; diese führte dazu, dass Gas allmählich nicht nur zur Beleuchtung sondern auch zur Warmwassererzeugung und zum Heizen Verwendung fand. Um 1900 wurde der Gasherd zur echten Alternative für den Sparherd.

ELEKTRIZITÄT UND KOMFORT

Im Privatbereich nahm die Elektrizität in Wien um 1902 ihren Anfang. Zuvor gab es selbstverständlich diverse Anwendungen für elektrischen Strom; diese beschränkten sich jedoch auf kommunale Bereiche, wie zum Beispiel die Signalanlagen der Eisenbahnen (später auch die elektrifizierte Straßenbahn), die Beleuchtung einzelner Plätze oder die Telegraphie. Elektrizität war zu jener Zeit tatsächlich teure Hochtechnologie, die mitunter auch argwöhnisch betrachtet wurde. Im Frühjahr 1902 ging das erste Dampfkraftwerk in Simmering ans Stromnetz, um die Straßenbahnen zu versorgen. Der Herbst desselben Jahres wird in Wien auch als Beginn der breiten Elektrifizierung der Privathaushalte angesehen (vorerst zu Beleuchtungszwecken).

Bei der Internationalen Elektrischen Ausstellung 1883 wurde auch der erste elektrifizierte Personenaufzug vorgestellt. Zwar war der absturzsichere Aufzug schon wesentlich früher, nämlich 1853, von Elisha Otis in den USA präsentiert worden; in Europa setzten sich die ersten (sehr teuren) Anlagen aber erst ab den 1890ern durch. Im Gegensatz zu den USA, wo der Aufzug schon früh eine bedeutende Rolle in den Gebäuden einnahm und die Treppen gleichsam zu Fluchtwegen degradierte, wurden die Anlagen in Europa eher als untergeordnete Alternative zur Treppe angesehen. Eine breite Anwendung erfuhren sie in der alten Welt (und so auch in Österreich) erst ab etwa 1900.

SANITÄTBEREICH UND WC

Schon die Bauordnung von 1859 schrieb vor, dass jedes neu errichtete Haus an einen Abwasserkanal anzuschließen sei, sofern ein solcher vorhanden war. Sickergruben durften nur noch als Übergangslösung angelegt, auch bereits bestehende Häuser mussten an die Kanalisation angeschlossen werden. Aborte in einer der Gebäudegröße entsprechenden Anzahl waren ebenso Vorschrift. Die Toilettenräume mit dem vorgeschriebenen Mindestmaß von ca. 90 cm Breite mussten im Gebäude so platziert werden, dass genügend „Licht und Luft“ vorhanden war. Zunächst lagen sie als zentrale Toiletten am Gang, meist unmittelbar an der Treppe gelegen, später erst in den Wohnungen selbst.

Die Wasserversorgung der Wiener Bevölkerung erfolgte bereits ab dem 16. Jhdt. zentral über öffentliche Brunnen oder durch den Wassererwerb von sogenannten „Wasserern“. Daneben gab es auch Hausbrunnen und Zisternen. Ein Leitungsnetz im heutigen Sinne existierte ab 1804 in Form der Albertinischen Wasserleitung und nach den 1840ern als Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung. Der steigende Bedarf durch die wachsende Bevölkerung erforderte bald den Bau der Wiener Hochquellwasserleitung, der im Jahre 1873 begonnen wurde.

1888 waren bereits rund 90 % der Wohnhäuser an das Netz angeschlossen. Wasserhähne gab es in jedem Stockwerk, mit Ausnahme der einfacheren Häuser, die nur über eine zentrale Entnahmestelle verfügten. Es wird deutlich, dass es bis in die späten 1870er Jahre kaum möglich war, ausreichend Fließwasser in die einzelnen Wohnungen zu leiten. Man wusch sich daher in der Küche in Zubern oder in den öffentlichen Badeanstalten.